Des Parlements Ouverts pour un Contrôle Inclusif et Participatif en Afrique

Note de l’Auteur – En Solidarité avec la Jeunesse du Kenya

Cet article a été finalisé juste avant l’éclatement des manifestations au Kenya en juin 2025, en défense de la dignité, de la justice, et d’un avenir libre de la peur. Des jeunes Kenyans ont envahi les rues—risquant tout simplement pour être entendus, poussés par des hashtags, des peines de cœur, et une défiance numérique. Je partage cette analyse dans une profonde solidarité avec tous ceux qui exigent non seulement des parlements ouverts, mais des parlements qui écoutent véritablement, protègent et servent leur peuple. L’ouverture ne doit pas être une simple promesse. Elle doit rencontrer les gens là où ils sont: dans leur douleur, leur courage, et leur appel au changement réel.

Le concept de parlement ouvert repose sur des principes de transparence, d’accès à l’information et de participation publique. Toutefois, l’interprétation et la mise en œuvre de ces principes restent inégales. Bien que le concept prenne de l’ampleur, comme en témoignent les 55 pays membres de l’OGP ayant fait un total de 162 engagements sur le parlement ouvert depuis 2011, de nombreuses réformes restent limitées, comme les retransmissions en direct ou les portails de données qui privilégient la diffusion d’informations plutôt que la participation inclusive ou la réactivité institutionnelle. Les parlements et les réformateurs se demandent rarement pour qui ces innovations sont destinées ou comment elles redéfinissent le pouvoir. Au-delà de la transparence, une véritable ouverture nécessite une co-création—un processus collaboratif et intentionnel où les citoyens et les législateurs conçoivent, mettent en œuvre et affinent ensemble les réformes de l’ouverture parlementaire.

La 1ère Session Ordinaire du Cinquième Parlement panafricain, Kigali, octobre 2018 (Paul Kagame, Creative Commons 2.0)

Dans de nombreux pays africains, les acteurs civiques appellent à ce que les parlements ouverts soient reconsidérés comme quelque chose de plus qu’une simple liste de contrôle procédurale. Les organisations de suivi parlementaire PMO, les réseaux régionaux de responsabilité et les plateformes de technologie civique portent une vision plus profonde: les parlements comme des institutions d’apprentissage capables d’écouter, de s’adapter et de co-gouverner avec les citoyens. Ce blog sur le mot-clé «responsabilité» met donc en évidence la manière dont ces acteurs redéfinissent l’ouverture, non pas comme un objectif statique, mais comme un processus évolutif centré sur l’équité, la participation et la réactivité institutionnelle.

Ce faisant, il positionne le parlement ouvert comme un cadre d’apprentissage, particulièrement vital pour les législatures cherchant à obtenir de la légitimité auprès des électeurs marginalisés, les femmes représentant le groupe le plus large et le plus exclu de manière persistante.

Mot-clé Responsabilité dans son contexte: Parlement ouvert.

Le terme «parlement ouvert» est apparu parallèlement aux mouvements mondiaux pour un gouvernement ouvert. Un moment fondateur a eu lieu avec la Déclaration sur l’Ouverture Parlementaire de 2012, qui a depuis été soutenue par des organisations de surveillance parlementaire à être transparents, participatifs, responsables et technologiquement accessibles. Cependant, même à l’époque, le concept mettait fortement l’accent sur la transparence: publier les votes, les budgets et les transcriptions, sans aborder pleinement les questions de pouvoir, de représentation ou de réactivité. Par exemple, bien que les parlements supervisent officiellement les budgets nationaux, les opportunités réelles de participation publique, notamment pendant l’approbation et l’audit des budgets, restent rares. Selon l’Open Budget Survey 2023, seulement 11% des 117 pays évalués ont offert des opportunités de participation publique lors de l’examen législatif des rapports d’audit, ce qui met en évidence un écart important dans les mécanismes de responsabilité à ce stade critique de la surveillance budgétaire.

Au Kenya, un plaidoyer soutenu par le Partenariat International pour le Budget (IBP) et ses partenaires a contribué à décentraliser les auditions budgétaires, auparavant uniquement tenues à Nairobi, permettant ainsi aux citoyens de témoigner depuis tout le pays. Dans un cas, un citoyen du comité de Baringo a partagé directement le manque d’accès à l’eau dans sa région, ce qui a incité un responsable du ministère à répondre. Ces engagements civiques concrets montrent que la transparence seule est insuffisante sans des processus participatifs qui peuvent influencer les priorités et les résultats institutionnels.

Au cours de la dernière décennie, un changement a eu lieu pour aller au-delà de la transparence en centrant la responsabilité publique, la participation et la réactivité institutionnelle. Les acteurs civique du Sud global, en particulier en Afrique et en Amérique Latine, ont réinterprété le «parlement ouvert» non seulement comme une norme de transparence, mais comme un espace d’apprentissage, où la voix des citoyens peut défier l’inertie institutionnelle, et où les parlements eux-mêmes doivent s’adapter, réfléchir et s’engager. Ce changement reflète une évolution plus large de notre compréhension de la responsabilité: des demandes ponctuelles «évaluation» aux processus continus et réactifs «actions».

Ces processus continus ne sont pas accidentels; ils résultent de la construction délibérée de systèmes et de structures conçus pour soutenir la responsabilité au sein de l’écosystème des parlements ouverts, plutôt que de servir de simple exercice de “cocher les cases” pour gagner la sympathie ou la reconnaissance publique. Dans les contextes africains, ce changement a été impulsé par des réseaux législatifs, des observateurs et des PMO (Organisations de Suivi Parlementaire), tels que le Réseau des Organisations de Surveillance Parlementaire Africaines (APMON), le Réseau de l’Engagement de la Société Civile au Parlement (CSPEN), le Mzalendo ‘Patriot’ Trust, le Forum de la Société Civile du Parlement Panafricain, le Réseau Parlementaire Afrique (PNAfrica) et la Fondation Westminster pour la Démocratie, parmi tant d’autres. Ensemble, ces acteurs ont contribué à élargir la compréhension publique du parlement ouvert, le transformant d’un agenda technique de diffusion des données en une attente plus dynamique d’inclusion, de dialogue et de réactivité.

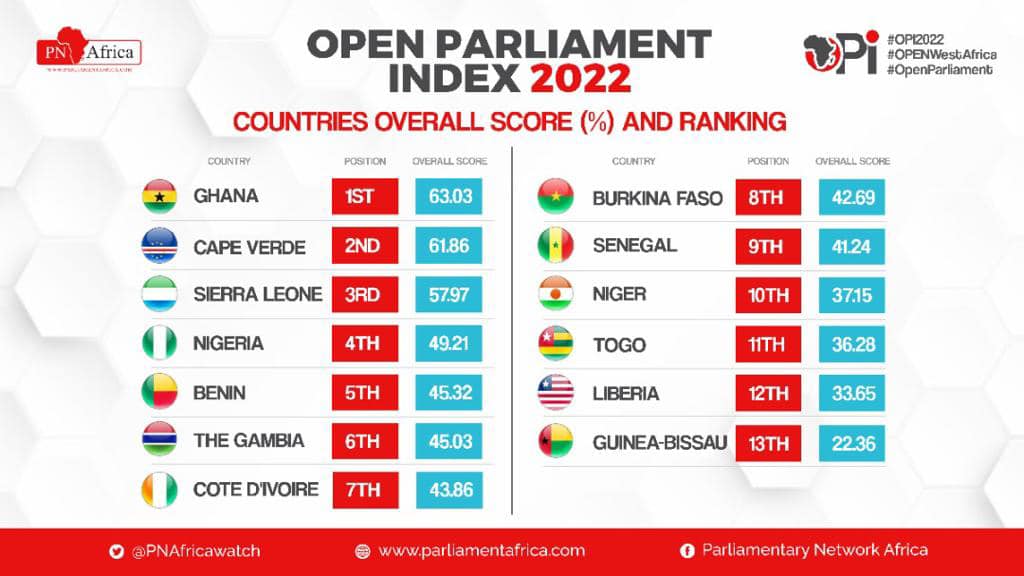

L’Index du Parlement Ouvert (2022) montre les scores globaux et classement des pays africains

Quel est le Problème? Les Parlements comme Institutions Opaque

Les parlements sont censés incarner le principe de représentation, mais les décisions budgétaires, le travail des commissions et les fonctions de surveillance sont souvent menés en coulisses, avec un accès limité aux données en temps réel, aux registres de votes ou aux mécanismes de consultation inclusive. Les lois peuvent être adoptées sans examen, la surveillance peut devenir performative, et les électeurs, en particulier les femmes, restent dans l’ignorance des décisions qui affectent leur vie. L’opacité profite souvent aux élites politiques, maintenant ainsi les structures de pouvoir traditionnelles. Par conséquent, les réformes de l’ouverture rencontrent fréquemment une résistance institutionnelle, même lorsqu’elles sont officiellement approuvées. L’ouverture parlementaire ne se résume pas à la pression extérieure. Les hiérarchies internes telles que les présidents de l’assemblée, les présidents de commissions et les chefs de partis influents contrôlent souvent le niveau de transparence des législatures. Les filtres imposés par ces acteurs peuvent ralentir les réformes et renforcer l’exclusivité.

C’est là que les Organisations de Surveillance Parlementaire (PMO) interviennent. Ces acteurs de la société civile surveillent et évaluent le travail des législateurs pour favoriser la transparence, la responsabilité et la participation publique. À l’échelle mondiale, plus de 190 PMO suivent plus de 80 parlements nationaux en utilisant des outils comme des tableaux de score, des suivis budgétaires, des portails de données ouvertes et des forums de participation publique. Pourtant, même si l’idée de «parlement ouvert » prend de l’ampleur au niveau mondial, de nombreuses législatures restent structurellement opaques et déconnectées des citoyens qu’elles sont censées représenter.

Nulle part cette déconnexion n’est plus visible qu’au Kenya, où le Parlement est devenu une cible centrale des manifestations menées par les jeunes. Les manifestations de 2024-2025, déclenchées par l’opposition au projet de loi sur les finances, se sont transformées en un rejet plus large des élites politiques. Le 25 juin 2025, des manifestations ont éclaté dans au moins 23 comtés, menées par des jeunes sans un leadership centralisé — seulement des hashtags, des peines de cœur et une défiance numérique. Des hashtags comme #OccupyParliament signalent un mécontentement croissant envers la politique dirigée par les élites et des demandes croissantes pour une représentation de la base. Cela reflète une crise plus profonde de la politique représentative: de nombreux jeunes Kenyans ne considèrent plus le Parlement comme une voix légitime du peuple, mais comme un symbole d’exclusion et d’impunité.

Cette rupture de légitimé ne concerne pas seulement un manque de transparence, elle reflète l’incapacité du Parlement kényan à s’engager, répondre et protéger. L’incapacité ou le refus des législatures, tant au Kenya qu’ailleurs, de défendre l’espace civique, de condamner la brutalité policière ou de reconnaître les revendications des manifestants a davantage érodé la confiance publique. Ces événements soulignent que les réformes du parlement ouvert doivent aller au-delà de l’accès à l’information; elles doivent confronter le silence institutionnel, la complicité et l’aliénation politique d’une génération entière.

Au niveau multilatéral, le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP) réunit gouvernements et société civile pour co-créer des plans d’actions nationaux, des feuilles de route politiques visant à promouvoir la transparence et l’engagement citoyen. Ces plans peuvent inclure des engagements législatifs, mais leur adoption reste faible. Le rapport annuel 2023-2024 de l’OGP révèle que seulement 23% des pays membres ont intégré de tels engagements dans leurs plans d’action. En Afrique, ces engagements sont souvent modestes et déconnectés de stratégies civique plus larges. Par exemple, le plan d’action de l’OGP du Nigéria 2023-2025 inclut l’engagement des jeunes et l’inclusion fiscale, mais omet toute mention de la transparence parlementaire ou de la surveillance.

Même lorsque l’ouverture est formellement approuvée, comme par les signataires de la Déclaration sur l’ouverture parlementaire, la mise en œuvre reste inégale et souvent incomplète. Comme le souligne le commentaire de la Déclaration, l’ouverture doit être plus que aspirationnelle; elle doit être mesurable, surveillable et continuellement améliorée. Sans cela, le terme «parlement ouvert » risque de devenir un mot à la mode vide de sens, détaché de la pratique institutionnelle et de l’impact public. Pour éviter cela, l’ouverture doit être fondée sur la légitimité. Si les jeunes, les femmes et d’autres groupes marginalisés retirent leur consentement de la gouvernance dirigée par les élites, alors l’ouverture doit être mesurée par la volonté des parlements d’évoluer, d’être observés et de répondre aux demandes changeantes de ceux qu’ils prétendent représenter. Dans ce contexte, la surveillance menée par les citoyens devient un pont essentiel reliant la transparence à une véritable réactivité. Mais pour que ce pont soit construit, les parlements doivent d’abord s’ouvrir non seulement à l’examen, mais aussi à la transformation.

Qui est Entendu? Responsabilité à travers le Prisme du Genre

La ministre des Relations internationales et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane, lors de l’ouverture du quatrième Parlement panafricain. (DIRCO, Creative Commons 2.0)

Si la responsabilité consiste à répondre aux citoyens, nous devons nous interroger: qui a le droit de poser les questions? Dans de nombreuses législatures africaines, des barrières systémiques limitent encore la capacité des femmes à participer de manière significative, ou à bénéficier, des processus parlementaires. Appliquer une perspective de genre révèle une asymétrie persistante entre ceux à qui les parlements sont responsables et ceux dont les préoccupations sont structurées pour être priorisées. Les femmes législatrices sont souvent à l’avant-garde des réformes de transparence, défendant la transparence et la surveillance sensible au genre. Cependant, leur influence est fréquemment restreinte par des hiérarchies internes rigides et des structures de direction partisanes dominées par les hommes. Renforcer les caucus féminins et améliorer leur autonomie au sein des systèmes partisans peut donc être une étape essentielle pour parvenir à des réformes véritablement inclusives de l’ouverture.

Les repères de l’Union Interparlementaire (UIP) pour des parlements démocratiques soulignent l’importance de législatures sensibles au genre. Ces principes sont repris dans les engagements nationaux du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP) du Kenya, du Ghana, de l’Afrique du Sud et d’autres, qui promeuvent une participation inclusive et une législation transparente. Pourtant, en pratique, des mécanismes tels que la budgétisation sensible au genre, les auditions publiques inclusives ou la surveillance dirigée par des caucus féminins restent mal appliqués et sous-financés dans les pays membres de l’OGP en Afrique.

Les cadres de parlement ouvert qui ignorent les exclusions liées au genre risquent de les renforcer involontairement. Par exemple, augmenter la transparence législative via des portails numériques est un pas en avant, mais sans une conception qui privilégie la mobilité, des formats accessibles et des traductions dans les langues locales, ces réformes restent hors de portée pour de nombreuses femmes, notamment celles des zones rurales. Ce défi est aggravé par un fossé numérique persistant entre les sexes: en Afrique subsaharienne, seulement 32% des femmes utilisent Internet mobile contre 50% des hommes,et les femmes sont 13% moins susceptibles de posséder un smartphone. Malgré plus d’une décennie d’innovation en matière de technologies civiques, ces inégalités structurelles, telles que la littératie numérique limitée et l’accès inégal aux appareils, continuent de freiner la participation équitable.

Sans une sensibilisation hors ligne, une consultation législative sensible au genre ou des interfaces utilisateur simplifiées, les outils numériques risquent de renforcer l’exclusion plutôt que de la corriger. Les outils de technologie civique ne peuvent pas se substituer à une inclusion législative structurelle; ils doivent être conçus en tenant compte des réalités vécues par les femmes ayant un accès limité à la connectivité. La brèche persistante entre l’innovation numérique et la réactivité institutionnelle suggère que les technologies civiques doivent évoluer, non seulement pour élargir l’accès, mais aussi pour confronter les normes politiques et sociales qui continuent de faire taire les voix des femmes. Des modèles tels que le Mashinani du Sénat du Kenya, où les sessions du Sénat sont tenues dans les comtés pour rapprocher les processus législatifs des citoyens, montrent comment les parlements peuvent atteindre proactivement les femmes et les communautés marginalisées. Ces approches de «parlement in-situ» offrent une voie concrète pour favoriser la participation inclusive, en particulier lorsqu’elles sont associées à un engagement civique local. Cette réalité persistante nous invite à élargir la signification de la «participation» au-delà de la consultation formelle ou de l’engagement numérique.

Pourquoi «Parlement Ouvert» est-il Important?

Le Parlement Ouvert est important parce que les parlements comptent, néanmoins ils restent parmi les institutions publiques les moins comprises, les moins accessibles et les moins dignes de confiance. Cela a des conséquences réelles: lorsque les parlements sont opaques, irresponsables ou exclusifs,des populations entières se retrouvent privées d’une représentation et d’une surveillance significatives. Reconsidérer le parlement ouvert comme un cadre d’apprentissage signifie voir les parlements non pas comme des institutions statiques délivrant une transparence unidirectionnelle, mais comme des espaces adaptatifs qui évoluent grâce au retour d’information, à la réflexion et à l’engagement citoyen. Dans cette perspective, la surveillance menée par les citoyens et les consultations inclusives ne sont pas des ajouts optionnels, mais sont au cœur de la manière dont les parlements apprennent à gouverner de manière plus réactive.

Des plateformes telles que le Suivi Législatif des Comtés, développé par la WFD et le Bureau de liaison du Sénat du Kenya; le Dokeza de Mzalendo Trut «Partagez votre idée», l’Indice du Parlement Ouvert (OPI) du Parliamentary Network Africa, et d’autres outils régionaux ne sont pas seulement des instruments de transparence, mais génèrent des preuves essentielles concernant ce qui (et qui) est laissé de côté, offrant aux parlements des opportunités concrètes pour ajuster, corriger et se développer. Ce changement redéfinit l’ouverture non pas comme une simple liste de contrôles, mais comme un processus itératif d’apprentissage institutionnel, qui renforce la confiance citoyenne déjà en déclin et construit la légitimité. La réactivité face aux questions de genre, dans ce contexte, devient un test décisif pour l’inclusion. Les femmes façonnent-elles les agendas législatifs? Les voix féminines sont-elles institutionnalisées dans les auditions et les budgets? Les actrices de la société civile dirigées par des femmes sont-elles incluses toute l’année, et pas seulement de manière symbolique? Lorsque les parlements apprennent à écouter différemment, ils peuvent gouverner différemment et démocratiquement. C’est là la promesse d’un parlement ouvert, non seulement en tant qu’engagement en faveur de la transparence, mais aussi en tant que cadre d’apprentissage fondé sur la responsabilité, où l’inclusion est mesurée par la manière dont les voix des femmes influencent les résultats législatifs.

Cependant, les enjeux vont au-delà de la réforme institutionnelle. En période de répression politique, le silence, ou la complicité, des leaders parlementaires et des législateurs peut encore éroder la confiance publique. Lors de la répression de juin 2025 au Kenya, des groupes de la société civile et des médias ont fait état de perturbations internet, d’enlèvements présumés et de l’utilisation de la force contre les manifestants. Au vu de ces violations graves, peu de membres du Parlement se sont exprimés publiquement, et les dirigeants sont restés largement silencieux. Dans de telles situations, l’absence de réponse institutionnelle, de la part de la direction parlementaire, des comités de supervision ou même des groupes parlementaires, des comités de supervision ou même des groupes parlementaires les plus actifs, peut être perçue comme une approbation tacite. Cela approfondit le désenchantement public et affaiblit la confiance entre les citoyens et les institutions censées les représenter et les protéger.

Réflexions Finales: Le Parlement Ouvert comme une Pratique, pas une Promesse

Le parlement ouvert doit être plus qu’un mot à la mode de gouvernance. Il s’agit d’une réévaluation de la manière dont le pouvoir, la participation et la supervision interagissent. Pourtant, dans une grande partie de l’Afrique, et malgré son rôle central dans la démocratie, de nombreux parlements restent parmi les institutions les moins accessibles. Les acteurs civiques poussent pour un changement dans un mouvement croissant visant à rendre les parlements non seulement plus transparents, mais aussi plus responsables et réactifs. Cependant, la voie vers une véritable ouverture comporte des risques réels.

L’arrestation en mai 2025 de Rose Njeri, développeuse informatique et militante numérique de Nairobi, met en évidence la précarité de ce travail. Njeri a créé un outil technologique civique conçu pour faciliter la participation éclairée des citoyens au parlement, permettant aux utilisateurs d’envoyer des courriels directement à des responsables parlementaires clés, du secrétaire de l’Assemblée nationale aux membres du Comité des finances, afin d’enregistrer leurs objections au projet de loi de finances 2025 en un seul clic. Les autorités l’ont inculpée en vertu des lois sur la cybercriminalité du Kenya, affirmant que l’outil «interférait avec le fonctionnement normal des systèmes». Son arrestation, qui a pris fin lorsque l’affaire contre elle a été classée sans suite pour vice de procédure, a suscité une indignation publique généralisée et mis en évidence un problème plus profond: la transparence exige une protection politique pour ceux qui facilitent la participation publique.

Sans de telles protections, «le parlement ouvert» risque de devenir symbolique plutôt que substantiel. Il est important de noter que les jeunes et les femmes du Kenya ne se contentent pas de demander l’inclusion, ils exigent une redéfinition du pouvoir. Les manifestants chantent «Pas Azimio, pas UDA, juste le peuple», rejetant complètement les processus politiques dirigés par les élites. Cela témoigne d’une plus grande désillusion à l’égard de la politique représentative. Le parlement ouvert doit donc aller au-delà de l’accès procédural pour devenir politiquement réactif. Le décalage entre le parlement et la rue est indéniable.

Bien que la Déclaration de 2012 sur l’Ouverture Parlementaire ait posé des bases essentielles, les progrès technologiques rapides de la dernière décennie, nécessitent de revisiter ces principes. La mise à jour des normes mondiales pourrait offrir un engagement renouvelé et des critères clairs adaptés au paysage actuel de la gouvernance numérique. L’expérience du Kenya montre également que l’ouverture n’est pas seulement un programme de réforme, mais un outil de protestation. L’outil de technologie civique de Rose Njeri ne visait pas seulement à offrir de la transparence; il est devenu une plateforme pour la dissidence numérique directe. Dans ce contexte, l’ouverture peut être radicale. Elle peut confronter les institutions, et non seulement collaborer avec elles. Les manifestants utilisent des outils de parlement ouvert pour exiger un changement,non pas par le biais de consultations symboliques, mais par l’action directe et communautaire.

À l’ approche de la Journée internationale du parlementarisme et du Sommet mondial OGP 2025 en Espagne, le message est clair: les déclarations ne suffisent pas. L’ouverture parlementaire doit être ambitieuse, vécue et continuellement affinée, afin que les parlements représentent réellement, écoutent et répondent à tous. Un véritable parlement ouvert ne se construit pas en un seul cycle de réforme; il doit être pratiqué, challengé et appris de manière continue. Car si les parlements ne peuvent pas apprendre à écouter et à répondre, ils risquent de perdre la légitimité même sur laquelle repose la gouvernance démocratique. Le véritable test de l’ouverture n’est pas de savoir si l’information est partagée, mais si les voix marginalisées, en particulier celles des femmes, peuvent façonner les décisions et rendre le pouvoir responsable. Comme le montre le cas du Kenya, l’ouverture n’est pas neutre; elle peut être instrumentale pour approfondir la démocratie ou exposer ses limites. Alors que les acteurs mondiaux se rassemblent pour renouveler leurs engagements lors du Sommet OGP Global 2025, il est temps de redéfinir l’ouverture, non pas comme une performance, mais comme une pratique.

Traduit de l’anglais par Douna Tongrongou, Let Us Talk.